二月二日

[唐]白居易

二月二日新雨晴,草芽菜甲一时生。

轻衫细马春年少,十字津头一字行。

本诗是白居易描写龙抬头节日的景象。二月初二新雨初晴,小草和田畦的菜都发出了嫩芽,一派春意盎然的景象,堤岸边,一群身着轻衫牵着细马的少年正徐徐走着。

正月过去后,紧接着迎来的就是二月初二龙抬头的日子,民间传说这天是土地神的生日,称为“土地诞”。

二月初二,寒冷的冬天即将过去,大地回春,农民们即将开始一年的耕种了,因此要先举行个仪式,以祈求风调雨顺,有个好收成。

时至今日,我们还在庆祝这个节日。因为农历二月初二在“惊蛰”节气前后,蛇、蚯蚓等很多动物到了冬天就进入冬眠状态,称为“入蛰”,天气渐渐回暖后,一些动物就像是被春天的阳光和和春雷突然从睡梦中惊醒了一般,这就被称为“惊蛰”。人们希望龙出来镇住一切有害的虫子,好让大家有个丰收年,所以就有了“二月二,龙抬头”的说法。

源流演变

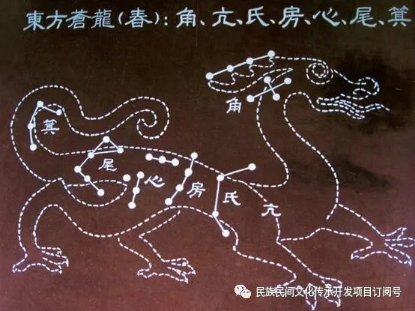

关于龙抬头的起源,来自古老的天文学。早在春秋时期之前,古人就把太阳在恒星之间的运动轨迹视为一个圆,称为“黄道”。再将这个圆分成28等分,形成28个区间,称为二十八宿(xiù)。那时候的月亮基本上是每天入住一宿,等它住完二十八宿,大约就是一个月的时间。如果按照东西南北四个方向将二十八宿进行划分,每个方向就有七个宿,起名叫做:角,亢,氐,房,心,尾,箕,被称为东方苍龙,据说此七宿似一个龙形星座,其中角宿象征龙的头角。冬季,东方苍龙隐没在地平线下,二月初,黄昏来临时,角宿就在东方地平线上出现了。这时候,苍龙的整个身体还藏在地平线以下,只有角宿稍微露出来一点,所以称为“龙抬头”。此时,正值我国惊蛰节气前后,大地解冻复苏,天气转暖,传说中的龙也从沉睡中醒来,履行降雨的职责。故阴历二月二这天也叫“春龙节”、“春耕节”。

苍龙七宿

从古至今,我们一直都对龙有着天生的崇拜和信仰,在神话故事中,我们认为龙是掌管雨水的动物神。到了唐朝,人们早就把二月初二作为一个特殊的日子来对待了,现在人们在这天进行的所有民俗活动,唐朝基本都已经完备了,那时人们说这是“迎富贵”的日子,在这天要吃“迎富贵果子”,还要进行挑菜、踏青、迎富等活动,白居易的《二月二日》诗中就提到了踏青的习俗。真正将二月初二和龙抬头挂钩是在元代。二月初二一早,人们就外出打水,称为“引青龙”,然后通过拍打、清扫、撒石灰的手段除虫。老北京还有“照房梁”的习惯,就是把过年剩下的蜡烛点燃,照射房间的各个地方,用以驱逐蝎子、蜈蚣等害虫。

传统习俗

01

剃龙头

我国古代认为“身体发肤,受之父母”,不能随意损伤,所以无论男女都不剪头发,剃头几乎就等于砍头一样。

清朝时,满族人入关后,他们强迫汉人剃头留辫子,汉人誓死抗争,坚决不剃头。虽然死了很多人,但最终还是没能成功阻挡。有人为怀念明朝,就在正月里不剪头发以表“思旧”,缅怀祖先和传统。因为不能公开和清政府抗争,于是就利用谐音,传出了“正月剪头死舅舅”的说法,一直流传至今。

直到现在,很多家庭还保留这种“正月不剃头”的习俗。正月一整月不剪头发,等到了二月二,留了一个月的头发终于可以剪掉了,民间有谚语称:“二月二,龙抬头。孩子大人都剃头,讨个好彩头。”人们认为在这一天剃头,会使人鸿运当头、福星高照,所谓“二月二剃龙头,一年都有精神头。”

二月二,剃龙头

02

引龙

《帝京岁时纪胜》中载:“二日为龙抬头日。乡民用灰自门外蜿蜒布入宅厨,旋绕水缸,呼为‘引龙回’。”小孩对这种事情最有兴趣,一般是从井旁或者河边开始,将灰或谷糠均匀地撒在地上,让其蜿蜒成形,一直到家里。人们认为这种做法可以防病虫害。也有的地区是在早上到河边或井边打水,水桶里放铜钱,打了水后边走边洒,到家后吧剩下的水倒进水缸里,这叫做“引龙钱”。

03

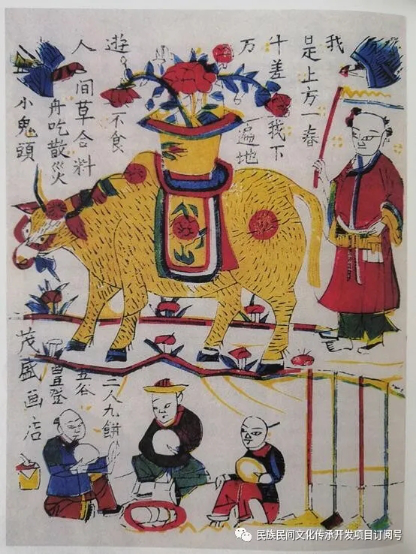

祭土地神

二月初二,传说这天是土地神(也称灶神)的生日,称为“土地诞”,民间认为在这一天通过祭社可保一方平安、五谷丰登。

祭土地神

参考:《中国人的传统节日》主编 陈玉新

图片来源网络